Columnセミナーレポート

2020.11.12

サントリーの顧客価値創造のためのDX挑戦

2020年11月12日にオンラインで開催された「顧客視点で考える・実践するDXの現場」。

開始後すぐに完売となりSNSで話題になった「TOUCH-AND-GO COFFEE」や、グッドデザイン賞を受賞した企業の健康経営を支援するヘルスケアサービス「SUNTORY+」などのデジタル活用事例やそれを実行する組織について、サントリーが新たに挑戦している“顧客価値創造を中心に置いたDX”の挑戦について、サントリーコミュニケーションズ株式会社 デジタルマーケティング本部 課長の中村佳史氏の登壇内容をレポートする。

ニュースではDX(デジタルトランスフォーメーション)を聞かない日がないほどDXが注目を集めているなかで、サントリーは「顧客価値」を中心に置いてDXを推進しているという。頭ではわかっているつもりであっても、ただでさえ遂行するのがむずかしいとされるDXにおいて、「顧客価値」を中心に置きながら推進することは簡単ではない。利害関係者との調整や、変化への抵抗、スキルの問題など越えるべきハードルはいくつもあるからだ。そんななかで手ごたえを感じているという中村氏の活動はどのようなものか。

お客様にどのような体験をしてほしいか?

中村氏の所属するサントリーコミュニケーションズはグループの食品、ビール、スピリッツなどの事業、あるいは営業販社などを横串横断で支援する機能会社である。そのなかで中村氏は食品事業のブランドマーケティングの支援やデータ基盤構築、BtoCサービスの開発支援などのDX推進を担い、デジタルを活用してお客様への新しい価値提案に取り組んでいる。

まず、中村氏は「TOUCH-AND-GO-COFFEE」のサービスを紹介した。LINEのプラットフォーム上で提供しているサービスで、お客様の好みにカスタマイズしたコーヒーをお店で待つことなく受け取れるのが特徴だ。従来のコーヒーの購買体験とはまったく違うアプローチで一時はSNSでも大きな話題になり毎日開店早々に完売していたサービスだ。

購買までに6タップ程度で自分にぴったりのコーヒーが選べるというサービスで、組み合わせの数でいうと120種類以上になるという。新しい体験にも関わらず、その優れた体験のなかにすんなりと入っていけるUX(ユーザーエクスペリエンス)設計がなされている。

店舗は非常に小さく8坪程度しかない。基本コーヒーを受け取るためだけの店舗であるが、SNSで投稿をしようと外観やコーヒーを写真に撮っている姿が絶えない。ラベルネームやラベルのカラーバリエーションが豊富に用意してあり、そのカスタマイズを通してユーザーにとっては特別なもの、自分だけのものといった特別な体験が得られるサービスだ。

つづいて、2020年の7月から展開されている「SUNTORY+」を紹介した。健康が経営課題になりつつあるなかで、健康経営のソリューションとして企業に提供されているという。

こちらも同様に優れたUX設計がなされており、利用していて驚くがサントリー商品の紹介はあまりされていない。目的がお客様の健康にフォーカスされているからだ。

「アプリを通して、お客様に健康習慣を身につけていただきたいというのが先にある。そのなかの一つのサポートアイテムとして飲料がある」(中村氏)

中村氏が紹介した2つのサービスには共通した考え方がある。お客様にベネフィットをお届けする手段としてデジタルがあり、商品中心ではなく提供するサービス全体のなかに商品が含まれる考え方で提供されている。

顧客価値創造が先にある

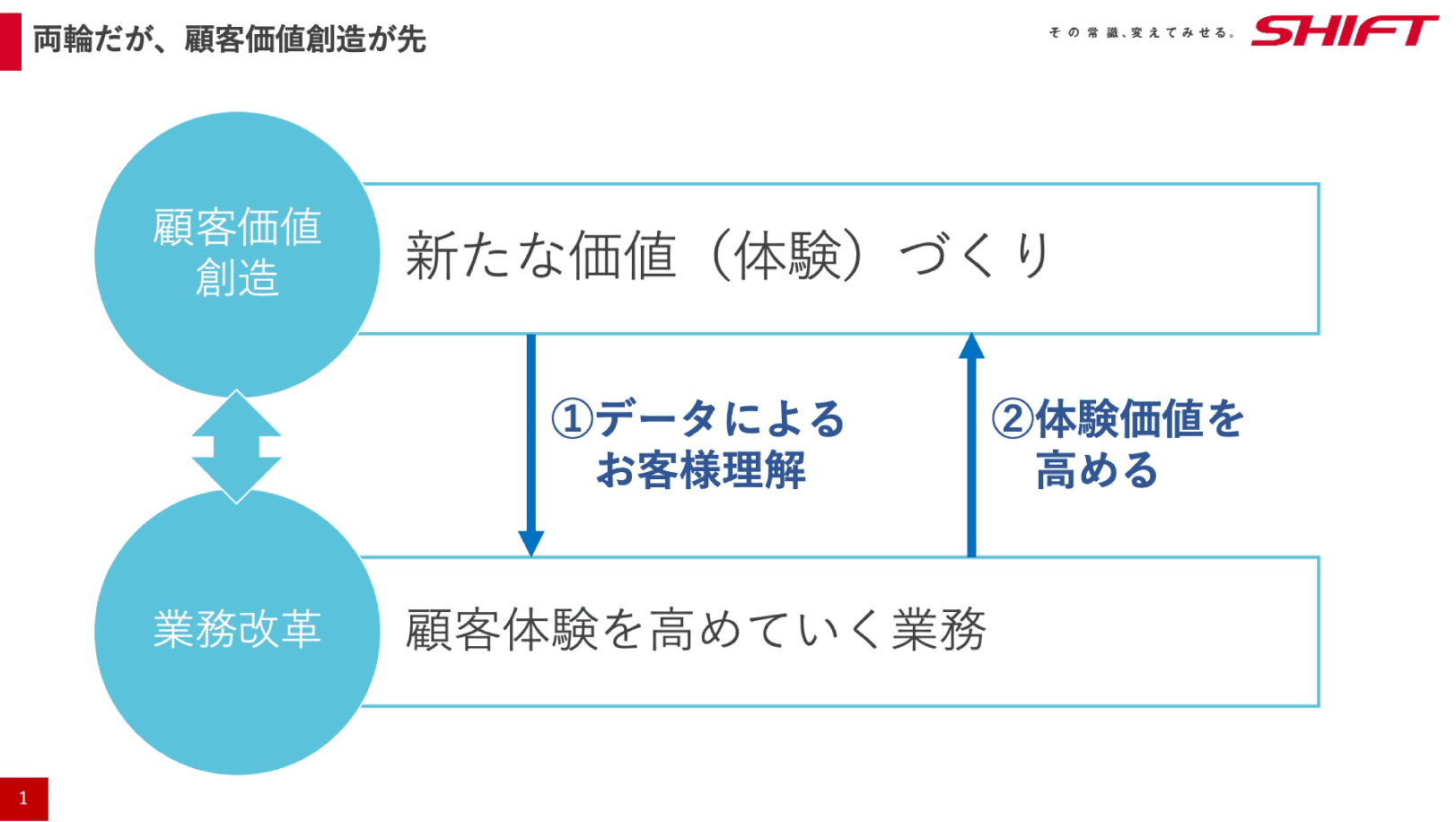

つづけて中村氏は、サントリーのDXの取り組みとして顧客価値創造と業務改革の2つを挙げた。

「どちらも非常に重要な取り組みであるが、顧客価値創造をとにかく突き詰めていきたいと考えて進めている。こういう時代なので、デジタルを活用してお客様によりよい体験、新しい価値をお届けするということが、まずは本業の取り組むべきこと」(中村氏)

顧客価値創造に取り組むことによって業務改革が必要になり、その循環でサービスを成長させることを考えているという。DXというと業務効率化やコスト削減が先行するケースをよく聞くがサントリーの取り組みは一線を画しているといえる。

とはいえ、お客様に価値あるものを提供するという点では顧客理解が必要となる。顧客理解のためにはデータが欲しくなる。サントリーでは小売店や卸を通して販売するためお客様と直接接点をもつことや購買データを直接得ることができなかったが、デジタルを活用することでデータを取得する機会をつくること自体は可能になってきている。しかし安易な考えでデータ取得に陥ってはならないという。

「お客様からすると価値あるものでないと利用していただけない。自分が視点を変えてお客様にどう役に立てるのかを先に考えないと結局データは手に入らない。先にデータ取得の手段を考えるのではなく、お客様に価値があるかを先に考える必要がある」(中村氏)

DXにおけるサントリーの考え方「人間らしさ」

つづけて、サントリーがどのような考え方でDXに取り組んでいるかについて、昭和36年のトリスウイスキーの広告と共に紹介した。この広告のなかの言葉である「人間らしくやりたいナ」は今でも社内で大事にされているという。

「テクノロジーが進化して機械化されて自動化されていく。その領域が広がれば広がるほど、だからこそあえて人間らしさを重視していこうと。この考えは新浪社長からも発信されているし現場でも重視されながらサービスを考えている」(中村氏)

新たなテクノロジーが出てきて、日本のDXもAIやIoT等の分脈で語られることが多い。デジタル空間やデータで見えているものがすべてのように語られることが多く、ついつい忘れがちではあるがデジタルの先には人間がいる。その人間のためにデジタルをどう使って喜んでいただけるかが大事である。デジタルはツールであることを忘れてはならない。

この考え方は先ほどの「TOUCH-AND-GO-COFFEE」や「SUNTORY+」の事例でも見られた。最も重視するのはお客様の価値であり、お客様の価値を中心にサービスとして考えられ、そこから商品がありデジタルがある。中心にあるのはあくまでも人間だ。

「収益につながるような仕掛けは必要だが、お客様に何を提供できるかを中心に考えていかないとうまくいかない」(中村氏)

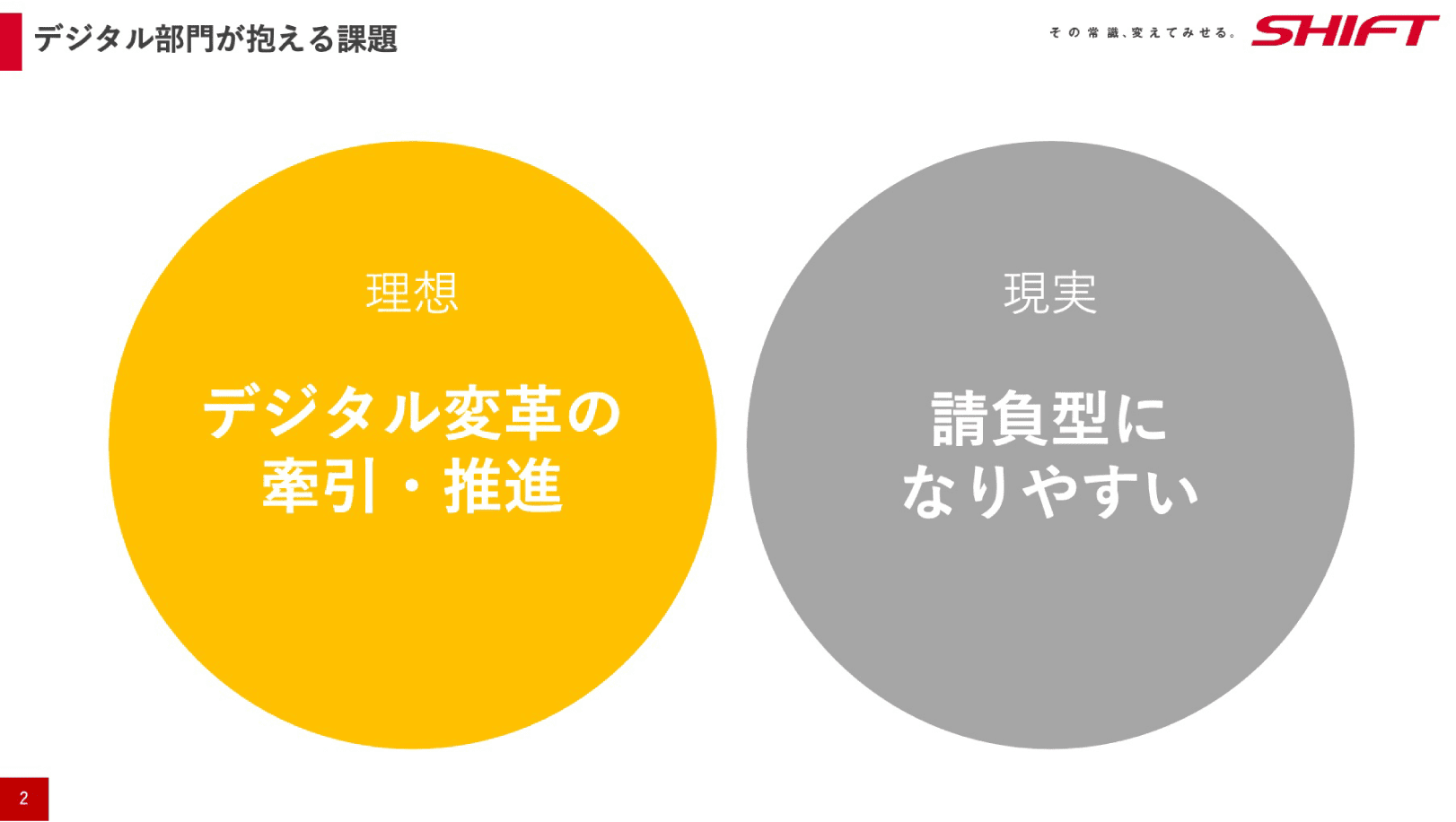

デジタル専門部署の変革

いまでこそデジタル専門部署としてDX推進を行っているが、当初は社内のさまざまな相談が舞い込み請負型が業務の中心になり、その結果本来業務であるべきデジタル変革に対して「本当にそこまでするのか」、また「具体的にデジタル変革の仕事はない。そんなこと誰も求めていないんじゃないか」という議論が出ていたという。

「デジタル変革を牽引・推進することがミッションだとわかっていても、具体的に仕事がないと結局意識が続かないとわかった」(中村氏)

ミッション実現のために、部内のデジタル変革の再定義と考え方の共有に力を注ぎ、同時に社内で一緒に取り組める具体的な仕事を見つけに行った。「順番にやったというよりは、とにかく必要なことを並行して進め形をつくっていった」と中村氏はいう。

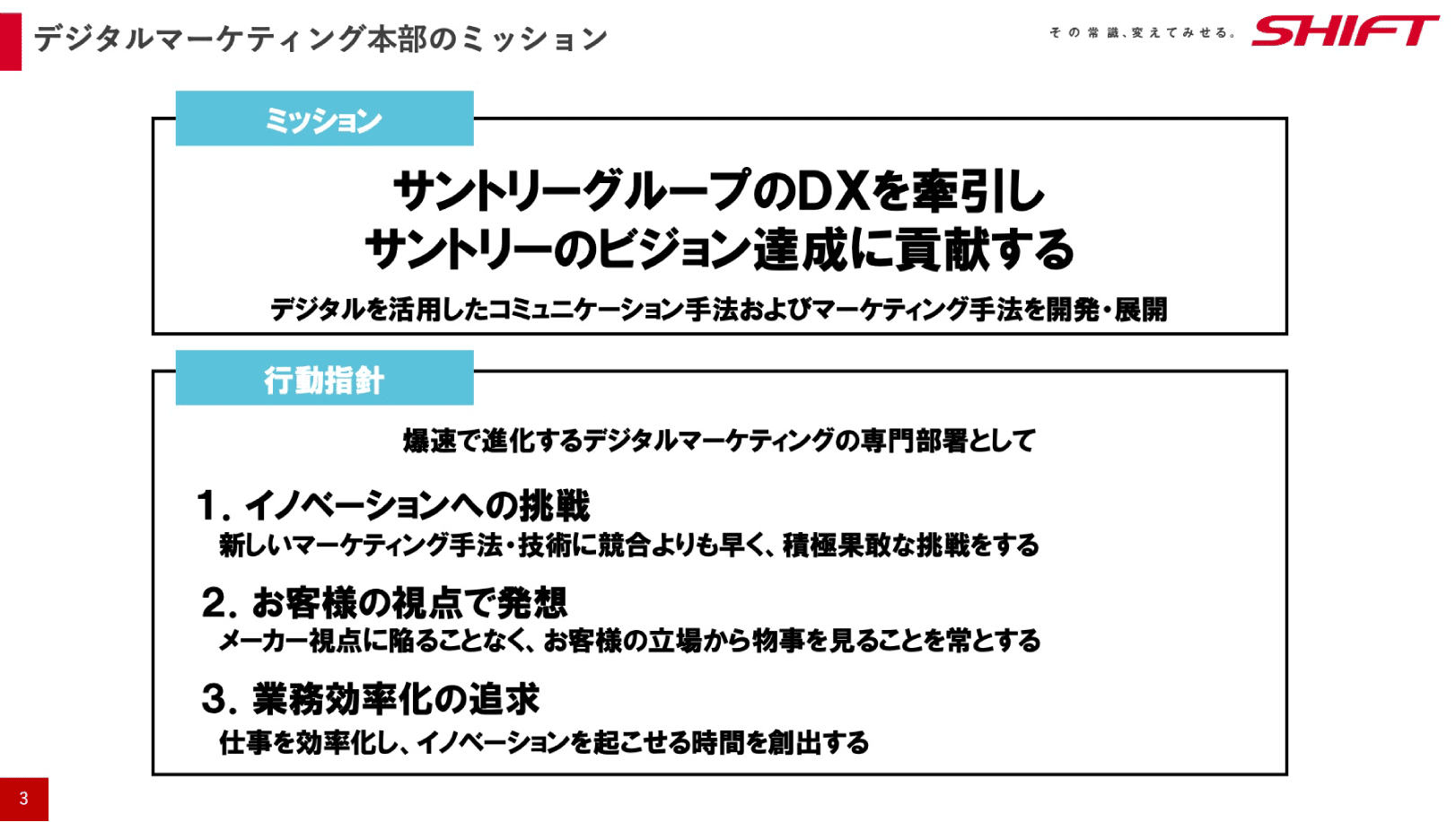

部内のデジタル変革の再定義について、当初はデジタル化やデータ活用を通した新しいコミュニケーション手法を開発することであったが、「サントリーグループのDXを牽引し、サントリーのビジョンの達成に貢献する」と変更して明確にした。

「マーケティングのROIを向上するというニュアンスのミッションだった。これも非常によいミッションだと思っているが、手法開発してROIを向上させようとすると、どうしても、『改善』のニュアンスが色濃く出てしまう。そうではなく、『変革』に前向きに取り組んでいこうという意思を込めてこういう形に変えた」(中村氏)

中村氏はみんながビジョン実現のために組織のなかで共通認識をもち、日々の仕事に落とすために、主要事業すべての人間に対してヒアリングを行ったという。

「どの事業でも共通して『いまはうまくいっている』といっていた。しかしずっと同じ戦い方をつづけるわけにはいかない、新しいやり方を模索しなければならないという話が共通で聞けた。そうなのであれば何とか助けたいし、そこに貢献したいという思いをみんなでもてるようになってきた」(中村氏)

みんながビジョン実現のために共通認識をもてるようになってきたが、それだけでは何も変わらない。デジタルマーケティング本部がデジタル変革を牽引・推進することについては部外の人間は誰も理解をしていないからだ。中村氏はデジタルマーケティング本部がやりたいことを正しく社内に理解してもらわない限り「一緒にやろう」と声はかからないだろうと感じたという。

「部内でミッションが定義され共通認識ができたところから、後は活動の内容や、こういう貢献をしたい、実際にこんなことができる、と我々が協力できることを地道に伝えていった」(中村氏)

当初の社内での理解は、SNSアカウント運用部隊、デジタル上のキャンペーンやDMP構築部隊のように思われていたが、地道な活動が実を結び、徐々にデジタル変革の部署へと理解が深まり「一緒にやろう」といってくれる人が出てきて取り組みが広がっていったという。

デジタル変革の実践

DXはデジタルを活用した改善ではない。変革である。デジタル変革における障壁について、マッキンゼーがレポートで大きな障壁は「文化、人材、組織面の課題」であり、人・組織にまつわる要因が上位に挙がっているという。

【マッキンゼー緊急提言】デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ(2020年9月)

DXを語ることや担当を任命すること、組織を組成すること、それ自体はそんなに時間を掛けることなくできるかもしれない。しかし、マッキンゼーのレポートにもある通り、実行するためには越えるべきハードルが多い。そのハードルは変革が故に立ちはだかるものであり、決して業務効率化やコスト削減ではない。中村氏は変革のための地道な活動を経て、いま手ごたえを感じている。

「2020年の4月に部内で大きく組織変更を行い、現状に即した最適化を行い部署全体での仕事の内容も大きく変わってきた。各々の役割が明確化され、仕事を生む、解決策を見出す、業務を標準化するといったサイクルが回ってきている。デジタルマーケティング本部としては、いよいよ『行くぞ』という準備ができつつある」(中村氏)

UX資料ダウンロード

SHIFTのUXサービス資料や、調査資料をダウンロードできます。

是⾮ご活⽤くださいませ。